近日,70多岁的刘奶奶遇到一件烦心事:三年来,她总能在自己肚子上摸到一个硬硬的、会随心跳搏动的“包块”,因为不痛不痒,便一直没太在意。直到最近两天,腹部开始隐隐作痛,她才赶紧来到郑州大学第五附属医院血管外科就诊。

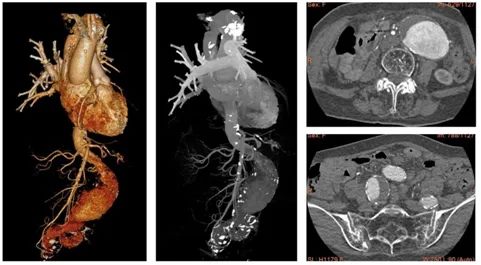

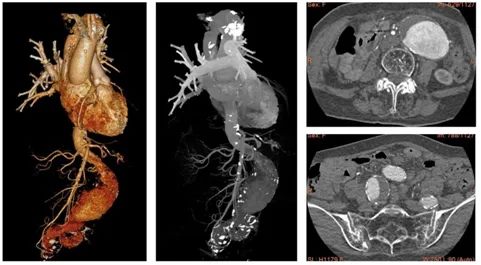

接诊的崔文军主任一触摸腹部,便判断很可能是“腹主动脉瘤”。随后的主动脉CTA检查证实了这一判断——刘奶奶的腹主动脉最粗处直径已达7厘米,一侧髂动脉也扩张至近4厘米,均处于破裂边缘!

▲ 术前胸腹主动脉CTA检查,腹主动脉巨大动脉瘤

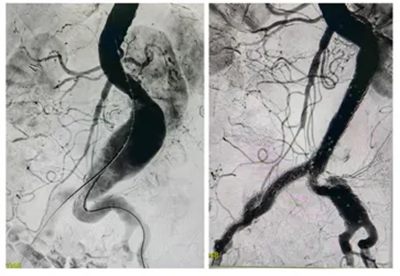

情况危急,血管外科团队迅速为刘奶奶安排了“腹主动脉覆膜支架腔内隔绝术”。

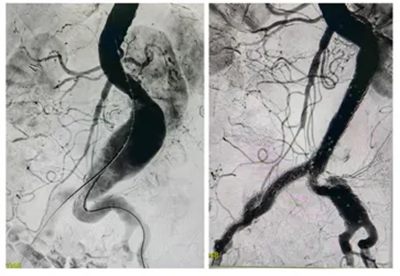

▲ 术中造影,腹主动脉局部瘤样扩张,行“覆膜支架隔绝”封堵良好

这是一种微创手术,仅用2小时就成功拆除了这颗“炸弹”。术后第3天,刘奶奶就能下地自如活动,腹痛也消失了,顺利康复出院。

一、什么是腹主动脉瘤?

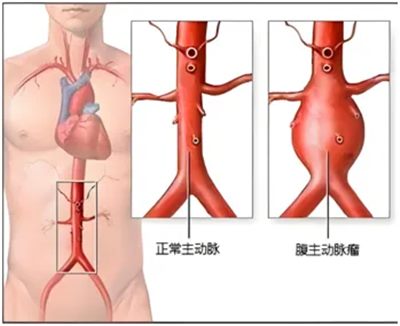

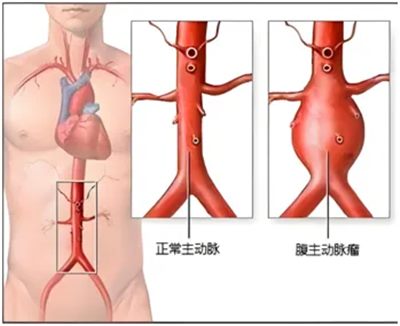

腹主动脉,是人体供应下半身血液的“主干道”。当某一段血管壁因老化、损伤等原因变得脆弱,在血流冲击下像气球一样膨出,就形成了腹主动脉瘤。

▲ 正常腹主动脉与腹主动脉瘤样扩张对比

需要注意的是,它虽然名字带“瘤”,却与恶性肿瘤完全不同。其真正的危险在于,瘤体在血流不断冲击下会逐渐增大、变薄,最终像吹爆的气球一样突然破裂,引发致命性大出血,因此被称为“腹中的不定时炸弹”。

二、谁是高危人群?这颗“炸弹”因何埋下?

腹主动脉瘤是多种因素长期作用的结果,以下人群需特别警惕:

高龄与性别:尤其好发于65岁以上男性,男性患病率是女性的4–6倍;

长期吸烟:是最强且可干预的危险因素,烟草会直接破坏血管壁弹性;

高血压:持续高压血流不断冲击血管,加剧扩张;

动脉粥样硬化:最常见原因,血管斑块沉积使管壁失去弹性;

家族遗传:如有直系亲属患病,自身风险显著增高;

其他因素:结缔组织疾病、或已有其他部位动脉瘤病史者。

三、破裂前,身体会发出哪些“预警信号”?

腹主动脉瘤最危险之处在于——早期基本没有症状,多数是在体检或其他检查中偶然发现。

当瘤体增大或濒临破裂时,可能出现:

持续性腹痛或腰背痛:深部、固定,可能向背部放射;

腹部搏动性包块:在肚脐周围可摸到随心跳搏动的肿块;

压迫症状:如饱胀、恶心,因瘤体压迫肠道或神经引起。

一旦破裂,即为致命急症:

患者会突发剧烈撕裂样腹痛/腰背痛,伴随血压下降、休克、面色苍白、意识丧失,死亡率极高,必须立即送医!

四、如何发现“沉默的炸弹”?

筛查是关键!

建议65岁以上、有吸烟史或家族史的男性,即使无症状,也应做一次腹主动脉超声。该方法无创、便捷、价格低,是理想的初步筛查手段。

若超声发现异常,需进一步行CT血管成像(CTA),它能精确显示瘤体大小、形态和范围,是制定治疗方案的“金标准”。

五、发现动脉瘤,该怎么办?

1. 观察等待 · 定期监测

适用于瘤体较小者(男性<5.0cm,女性<4.5cm)且增长缓慢;

严格定期复查(每6–12个月一次超声/CT);

同时必须戒烟、控制血压与血脂,减缓其生长。

2. 手术治疗 · 拆除炸弹

手术指征包括:

瘤体直径达标(男性≥5.0cm,女性≥4.5cm);

半年增长≥0.5cm;

已出现疼痛、压痛等破裂前兆。

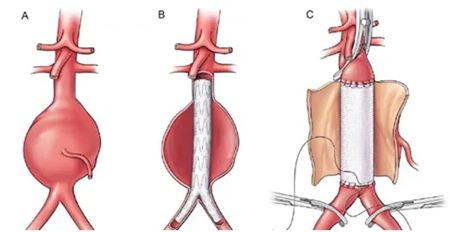

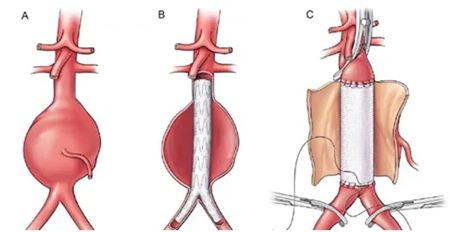

目前主要有两种手术方式:

微创腔内修复术(EVAR)

经大腿根部股动脉穿刺,导入覆膜支架,在瘤腔内重建血流通道;创伤小、恢复快,但对患者血管解剖条件有一定要求。

传统开放手术

开腹切除瘤体,置换为人造血管;

创伤较大,但适用广泛、效果持久。

▲ 腹主动脉瘤“覆膜支架腔内隔绝术”与“人工血管置换术”

面对腹主动脉瘤,我们不必过度恐慌,但必须保持清醒与警惕:

高危人群:主动筛查,防患于未然;

小动脉瘤患者:严格遵医嘱复查,积极戒烟、控压、调脂;

需手术者:信任医生,选择最适合的“拆弹”方案。

(部分图片素材来源网络,侵权即删)

来源:血管外科一病区 李 阳

党委宣传统战部编辑整理

联系我们

联系我们 地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。

地址:郑州市康复前街3号(郑州火车站西广场对面)。 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。 地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。

地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C口出站。 急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时)

急救电话:0371-6690 2126 / 6690 2120 (24小时) 乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

乘车路线:乘坐40、夜班Y17、夜班Y2、G126、G81、201、70、256、58、729、217、20、981、213、176至火车站西广场(郑州大学第五附属医院)站下车。地铁路线:乘坐地铁1号线至郑州火车站从C出口出站

李玉萍

李玉萍 杨楠

杨楠 芦秀琼

芦秀琼 田晓庚

田晓庚

首页

首页